충신동 골목을 차분히 걷던 날, 모퉁이를 돌 때 마다 기대하지 않았던 ‘생명체의 흔적’이 눈에 들어왔습니다.

세월을 짐작 가능케 한 거칠게 굴려진 철조망 위엔 푸릇한 호박 넝쿨이,

볕이 한가득 든 곳엔 길게 늘어진 가지와 둥글고 얇게 썰린 호박이,

또 집 앞, 지붕 위, 집구석 조금의 빈 곳엔 어김없이 푸른빛 잎사귀와 말간색의 꽃들이 정성스럽게 놓여있었죠.

그러다 막 대문을 벗어난 주민을 만나 어색하게 눈 맞춤하며 그들의 시선도 따라가 봤고,

점심때면 예외 없이 사무실을 찾아온다는 터줏대감 길고양이도 서로의 거리를 좁히지 않은 채 한동안 바라봤습니다.

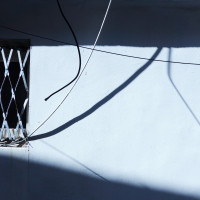

탱탱하게 간격을 유지하고 있는 거미줄도, 때때로 골목과 건축물 사이로 스며든 햇살에 드리워진 그림자도,

그날의 충신동은 생명체의 온기가 가득한 동네로 제 마음에 남았습니다.